So unterschiedlich wie wir Menschen ist auch unsere Wahrnehmung. Abhängig von unserem Wissen und Erfahrungen interpretieren wir die gleiche Situation unterschiedlich, was im Alltag zu gehörigen Schwierigkeiten in der Kommunikation führen kann.

„Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters.“ Dieses Zitat, das schon so einigen berühmten Persönlichkeiten in den Mund gelegt wurde, begegnet uns in unserem beruflichen und privatem Alltag auf Schritt und Tritt. Nur weil wir etwas sehen, fühlen, oder hören, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Botschaft bei einem anderen Menschen genauso ankommt.

Um das Bewusstsein für die unterschiedlichen Interpretationen zu schaffen, eine kleine Aufgabe:

Inhaltsverzeichnis

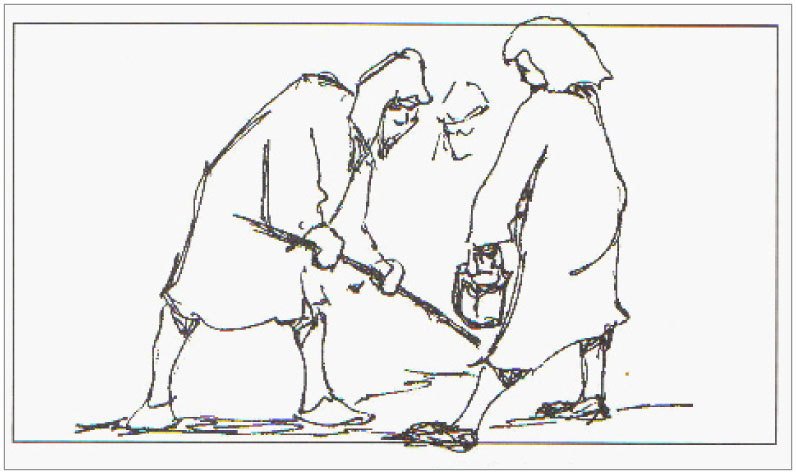

Beispiel für selektive Wahrnehmung

Was sehen Sie auf diesem Bild?

Überlegen Sie zuerst, und vergleichen Sie dann mit den nachfolgenden möglichen Interpretationen:

- Zwei Frauen gehen spazieren, als ein Mann eine der Frauen mit einem Stück Holz schlägt.

- Eine Frau geht zur Seite, um eine blinden Mann vorbei zu lassen.

- Ein Bettler und eine Frau.

- Gartenarbeit.

- Eine Bauernfamilie, die auf dem Feld arbeitet.

- Zwei Menschen, die einander helfen etwas zu tun.

- Ein Mann gräbt ein Loch und eine Frau wirft Samen hinein.

Alle diese Antworten sind möglich und somit richtig, je nach Sichtweise des Betrachters. Möglicherweise ist Ihnen noch etwas ganz anderes dazu eingefallen.

Die Wahrheit über die Wirklichkeit

Aber warum nehmen wir Situationen unterschiedlich wahr? Warum gibt es Missverständnisse?

Weil wir selektiv wahrnehmen! Dieses psychologische Phänomen lässt uns nur ganz bestimmte Aspekte unserer Umwelt wahrnehmen, während wir andere ausblenden.

Durch die selektive Wahrnehmung sieht man oft nur, was man sehen will.

Schon Descartes meinte: „Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.“ Jeder nimmt die Welt auf seine ganz subjektive Weise wahr, in Ausschnitten, Verzerrungen, Verschiebungen, Vergrößerungen, etc. Erst durch unsere Interpretation werden die Daten der Umwelt zu Informationen.

Basis für die selektive Wahrnehmung ist unsere Fähigkeit, Muster zu erkennen bzw. die ständige (meist unbewusste) Suche nach Mustern. Mit Hilfe dieser Muster ist unser Gehirn besser in der Lage, neue Informationen in die bereits vorhandenen einzugliedern, um so überhaupt erst in der Lage zu sein, die auf uns einstürmende Informationsflut zu bewältigen.

Auswahl der Wahrnehmungen

Am ehesten werden Muster wahrgenommen, deren Komplexität irgendwo in der Mitte zwischen perfekter Symmetrie und absolut strukturlosem Rauschen liegt. Das Ticken einer Uhr, als Beispiel für Symmetrie, wird – nachdem es uns nicht beeinträchtigt oder verletzen kann – genauso wenig wahrgenommen, wie das unstrukturierte Trommeln des Regens an die Fensterscheibe.

Die Auswahl der wahrgenommenen Sinneseindrücke wird von verschiedenen Filtern beeinflusst, in denen Erfahrungen, Erwartungen, Einstellungen und Interessen eine große Rolle spielen. Auf einer Metaebene kann man drei Filter unterscheiden, die unsere Wahrnehmung beeinflussen.

1) SOZIALISATION / PRÄGUNG

Unsere Erziehung und unsere Erfahrungen in Familie und Schule prägen unsere Vorstellungen und Werte, unser Verhalten, unsere Denk- und Wahrnehmungsweise. Alles erscheint uns so selbstverständlich, dass es uns gar nicht mehr voll bewusst ist. Unsere gesellschaftliche Umwelt prägt demnach unsere Überzeugungen, Theorien, Ideologien, Vorurteile, Ziele, Interessen und Grundannahmen.

Als Beispiel: Wenn ein Architekt, ein Gärtner und ein Historiker durch eine Stadt spazieren und danach über das Gesehene plaudern, werden sie nicht besonders viel gemeinsamen Gesprächsstoff haben, weil jeder von ihnen auf andere Dinge geachtet hat.

Oder: Wenn wir bei uns selbst Wert auf Sauberkeit und ein gepflegtes Äußeres legen, fallen uns die Krümel unter dem Tisch oder der Fleck auf dem Pullover bei anderen Personen eher auf.

Auch unsere Erwartungen spielen eine große Rolle in der selektiven Wahrnehmung, sie wirken wie Schablonen. Wer schlechte Bewertungen eines Hotels im Internet gelesen hat, dem werden negative Kleinigkeiten mehr auffallen, als jemandem, der mit einer grundsätzlich positiven Einstellung ankommt.

Umgekehrt führen negative Erwartungen dazu, dass Durchschnitt letztendlich positiver wahrgenommen wird, als von jemandem, der sich mehr erwartet hat.

Dazu noch ein Beispiel: Lösen Sie folgendes Rätsel!

Ein Zug fährt in den Bahnhof ein. Es sitzen 5 Menschen darin. 2 steigen aus, 1 steigt ein. Bei der nächsten Station steigt niemand aus und 3 Menschen steigen ein. Bei der nächsten Station steigen 2 Menschen aus und 5 Menschen ein. Bei der nächsten Station steigen 3 Menschen aus und niemand steigt ein. Bei der nächsten Station steigen 2 Menschen aus und 2 Menschen ein.

Wieviele Stationen ist der Zug gefahren? (Oder hätten Sie vielleicht eine andere Frage erwartet…?)

2) EMPFINDUNGEN / GEFÜHLE

Unsere Gefühle sind einer der zentralsten Beeinflussungsfaktoren im Wahrnehmungsprozess. So beurteilen wir Handlungen von uns sympathischen Personen viel positiver als von uns unsympathischen.

Ein weiteres Beispiel stellt das Gefühl der Verliebtheit dar. Das Muster der „rosaroten Brille“ lässt uns unser gesamtes Umfeld in einem idealisierten Bild erscheinen – und ganz besonders die „Zielperson“.

Starke Gefühle wie Angst oder Nervosität können aber auch funktional im Sinne einer Sinnesschärfung (zur Wahrnehmung von Gefahren) oder abstumpfend im Sinne einer Wahrnehmungsverzerrung wirken (lähmende Angst, Unfähigkeit zu reagieren).

Dazu kommen auch individuelle Unterschiede, die sich beim Schlafbedürfnis oder Hungerempfinden zeigen können. Wer zum Beispiel mit knurrendem Magen durch eine Stadt mit prachtvollen Baudenkmälern spaziert, wird auch als kulturell Interessierter hauptsächlich nach Restaurants Ausschau halten.

Darüber hinaus werden Argumente, die den eigenen Standpunkt unterstützen, eher wahrgenommen, als jene, die ihm entgegenstehen. Hat man zum Beispiel die grundsätzliche Einstellung, dass Großstädte immer verschmutzt sind, wird einem jeder noch so kleine Papierschnipsel auf der Straße auffallen, während man für schön angelegte Grünflächen oder sauber gefegte Gehsteige keinen Blick hat.

3) SITUATION / KONTEXT

Drittens hängt unsere Wahrnehmung auch vom Kontext, von der jeweiligen Situation ab. Plaudern wir mit einem guten Bekannten unter vier Augen oder sitzen in der gewohnten Stammtisch-Runde, verhalten wir uns anders, als wenn wir vor hundert Personen einen Vortrag halten.

Die Beschaffenheit eines Raumes (Farben, Beleuchtung, Geräusche, Gemütlichkeit, Sitzordnung, …) hat ebenso Auswirkungen wie Alter und Geschlecht, soziale Rolle, Organisationsstruktur und -kultur, Machtstrukturen, Erwartungsdruck, etc. All diese Faktoren beeinflussen unsere Wahrnehmung.

Nutzen Sie die Wahrnehmungsfilter für das richtige Maß an Konzentration!

Vor- und Nachteile der selektiven Wahrnehmung

Selektive Wahrnehmung orientiert sich immer an dem bewussten oder unbewussten Ziel der handelnden Person. Wir richten unsere Wahrnehmung immer auf Reize, die der Erreichung unseres Zieles dienen.

Wenn wir zum Beispiel in einem Auto mit beinahe leerem Tank unterwegs sind, nehmen wir nicht mehr so sehr die Umgebung, sondern eher Hinweisschilder für Tankstellen wahr. In solchen Fällen ist die selektive Wahrnehmung eine sehr sinnvolle Einrichtung unseres Gehirns, um trotz ständiger Reizüberflutung, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu können.

Doch je mehr man sich auf eine Sache konzentriert, desto leichter gehen der Aufmerksamkeit Dinge durch die Lappen, die ebenfalls von großer – oder sogar von noch größerer – Wichtigkeit sind. Bleiben wir beim Beispiel des Autofahrens.

Wer seine Aufmerksamkeit auf die Straßenbezeichnungen richtet, weil er eine bestimmte Gasse sucht, übersieht schnell einen Fußgeher, der auf dem Zebrastreifen die Straße überquert. Tatsächlich haben auch schon Autolenker, die in einen Unfall verwickelt waren, berichtet, dass sie das andere Auto gar nicht bemerkt haben – so stark wirkt der Filter der selektiven Wahrnehmung.

Anwendung in der Praxis

Seine Konzentration einerseits auf die richtigen Dinge und andererseits nicht zu stark auf bestimmte Dinge zu richten, kann man trainieren. Für die Weiterentwicklung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit und -bereitschaft sind dreierlei Dinge erforderlich.

1) BEWUSST MACHEN

Allein schon das Wissen, dass man die Umgebung niemals objektiv, sondern immer nur subjektiv wahrnehmen kann, ist schon der erste Schritt in Richtung Wahrnehmungserweiterung. Durch genaue Beobachtung des eigenen Verhaltens kann man sich seiner individuellen Muster zur Wahrnehmungsfilterung bewusst werden.

Stellen Sie sich immer wieder folgende Fragen:

- Worauf achte ich im Moment konkret?

- Konzentriere ich mich zu sehr auf bestimmte Sachverhalte – und übersehe ich aus diesem Grund vielleicht andere?

- Bemerke ich Dinge in meiner (unmittelbaren) Umgebung gut genug oder blende ich manches völlig aus?

- Bin ich möglicherweise durch Vorurteile, schlechte Erfahrungen oder starke Gefühle beeinflusst?

2) VERSTEHEN

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wissen Sie, wie und warum Filterungsprozesse funktionieren und welche typischen Risiken dabei bestehen. Haben Sie nun Ihre individuellen Wahrnehmungsmuster identifiziert und sie sich bewusst gemacht, wissen Sie auch, nach welchen Regeln Ihr eigener Filterungsprozess aufgebaut ist.

Wenn Sie die Grundsätze Ihrer unbewussten ganz bestimmten selektiven Wahrnehmung kennen, können Sie ihr bereits bewusst ein Stück entgegenwirken. Die Empfehlung der modernen Psychologie kehrt also letztendlich zur Weisheit der alten Griechen zurück: „Gnothi seauthon – Erkenne dich selbst!“

3) SICH ÖFFNEN

Damit sind wir auch schon beim dritten und letzten Prozessschritt angelangt. Es ist notwendig, Ihre „Ich-Bezogenheit“ mit all Ihren Ängsten, Verletzlichkeiten, Vorurteilen, Erfahrungen (zumindest teilweise) abzulegen und offen für neue Aspekte und Sichtweisen zu werden.

Wer das Geschehen um sich herum nicht ständig durch die ihm gewohnten Filter laufen lässt, nimmt die Welt plötzlich anders wahr und lernt mitunter, seine Mitmenschen und seine Umgebung besser zu verstehen.