Eine penible Projektauftragsklärung legt die Basis für eine erfolgreiche Projektdurchführung kann späteren Turbulenzen im Projekt vorbeugen. Das Ergebnis, der Projektauftrag, ist Voraussetzung für den offiziellen Start eines jeden Projektes – oder sollte es zumindest sein.

Der Projektauftrag ist als Vertrag zwischen Projektleiter und Projektauftraggeber zu sehen, der sowohl die Zusammenarbeit regelt, als auch gewährleistet, dass beide dieselben Ziele und Ressourcen zur Zielerreichung vor Augen haben.

Inhaltsverzeichnis

Wenn ein Projekt entsteht…

Jemand hat eine Idee, ein zweiter findet sie gut und schon ist entschieden, ein Projekt zu starten. Ein Projektleiter ist schnell gefunden. Dieser weiß gar nicht wie ihm geschieht, als plötzlich sein Chef den Kopf zur Tür hereinsteckt und ihm mitteilt, dass er soeben befördert wurde – zum Leiter des Projektes „Larifari“. Aufgrund des klingenden Namens weiß der Projektleiter natürlich sofort, was da auf ihn zukommt und nimmt die „Beförderung“ an.

Nun muss der Projektleiter erst einmal herausfinden, was dahinter steckt, warum das Projekt überhaupt durchgeführt werden soll, was damit zu erreichen geplant ist und wie viel Zeit und Geld das ganze Vorhaben in Anspruch nehmen darf. Der Projektleiter stellt nun durch Interpretationen und teilweise Vermutungen fest, wo der Projekt-Fokus liegt und was tatsächlich von ihm verlangt wird.

Das Thema Zeitdruck

Enormer Zeitdruck ist ein fixer Bestandteil der Projektarbeit. Dadurch ist die Versuchung sehr groß, ohne adäquate Projektplanung sofort mit der inhaltlichen Projektarbeit zu beginnen. Doch ohne Ziel kann der Weg nicht definiert werden.

Was passiert ohne Projektauftrag?

- Projektleiter und Projektauftraggeber sind sich bzgl. der Vollständigkeit von Projektergebnissen nicht einig, da diese nie genau definiert wurden.

- Nach einigen Monaten Projektlaufzeit weiß niemand mehr, worin das Projektziel besteht.

- Jeder Beteiligte hat andere Interessen und ist davon überzeugt, dass diesen auch nachgekommen wird. Mit Projektabschluss kommt große Enttäuschung und Unmut auf, da viele Erwartungen nicht erfüllt wurden.

- Verschiedene Interessen und Zielansichten lassen das Projekt nicht in eine einheitliche Richtung laufen; jeder möchte das Projekt für seine Zwecke nutzen.

- Nicht vorgesehen Inhalte werden dem Projektleiter als Teil des Projektes „untergejubelt“.

Die Bedeutung der Projektauftragsklärung

Vielen Manager/-innen ist die Bedeutung des Projektstarts nicht bewusst. Aus diesem Grund wird oft mit der Umsetzung von Projekten begonnen, noch bevor sich Auftraggeber und Projektleiter über alle wichtigen Punkte einig wurden. Dieser Umstand kann enorme negative Auswirkungen auf das Projekt haben und darüber hinaus einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen nach sich ziehen.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht die Wichtigkeit der Projektauftragsklärung im Rahmen der Projektstartphase:

Ein noch so schneller Läufer wird sein Ziel nie erreichen, wenn er am Start nicht weiß, in welche Richtung er laufen soll. Dasselbe gilt für die Projektarbeit. Ein Projektleiter, der seine Ziele, Aufgaben und Rahmenbedingungen nicht genau kennt, wird in die falsche Richtung laufen und so „falsche“ Ergebnisse abliefern. Als Ergebnis sind die Aufwände im Projekt in Summe um einiges größer, als sie dank einer akkuraten Planung gewesen wären.

Ziel der Projektauftragsklärung

Grob gesagt geht es bei der Projektauftragsklärung um die Klärung folgender Eckpunkte:

- Warum soll das Projekt durchgeführt werden?

- Wer will was damit erreichen?

- Was soll nach Projektabschluss anders sein?

- Wann soll das Projekt fertig sein?

Die beste Lösung, ist die Erarbeitung eines schriftlichen Projektauftrags. Damit ist offiziell geklärt, worin die Leistung des Projektleiters bestehen soll und auf welchem Weg (zumindest grob) und mit welchen Ressourcen er diese erbringen soll.

Kein Projektstart ohne Auftrag!

Projektauftrag erstellen: 5 Schritte

In einem ersten Schritt recherchiert der Projektleiter die Vorgeschichte des Projektes. Dies passiert einerseits durch Interviews von Personen, die bereits Informationen über das Projekt bzw. seine Vorgeschichte haben, und andererseits über Dokumentensichtung – sofern bereits welche vorhanden.

1. Fragenkatalog erstellen

Um die Recherchearbeit zur Vorgeschichte des Projekts zu erleichtern, erstellt man am besten einen Fragenkatalog zu den möglichen Projektzielen und Hintergründen, wer welchen Nutzen zieht und wo es Probleme im Projekt geben könnte. Die Beantwortung folgender Leitfragen ist dabei hilfreich.

Leitfragen für die Projektauftragsklärung

- Was soll im Projekt passieren? (Ziele)

- Was soll/darf im Projekt NICHT passieren? (Nicht-Ziele)

- Wer will das Projekt? (Projektauftraggeber)

- Wann soll mit dem Projekt begonnen werden? (Starttermin)

- Wann soll das Projekt abgeschlossen sein? (Endtermin)

- Wer soll/muss/darf mitarbeiten? (Projektteam)

- Gibt es nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen?

- Was darf nicht oder muss geschehen? (kritische Erfolgsfaktoren)

- Gab es ähnliche Projekte in der Vergangenheit?

- Warum wird das Projekt überhaupt ins Leben gerufen?

- Wer vertritt welche Interessen und warum?

- Gibt es schriftliche Dokumente, Konzepte, … die für das Projekt von Nutzen sein könnten?

Bei großen und bedeutsamen Projekten wird der Fragenkatalog sinnvollerweise um einiges umfangreicher sein. Eine ausführliche Fragensammlung die als Basis und Inputgeber für den eigenen Fragenkatalog dienen kann findet sich im Artikel Projektstart mit einer Sitautionsanalyse.

2. Durchführung von Interviews

Bei der Auswahl der Interviewpartner gehen Sie am besten sehr großzügig vor. Je mehr Informationen, Sichtweisen und Meinungen man einholt, umso klarer wird das Bild, was im Projekt zu tun ist und was nicht bzw. welche Aspekte unklar sind.

Zur Auswahl der richtigen Personen für die Interviews nehmen Sie am besten das Unternehmensorganigramm zur Hand. Damit identifiziert man rasch wichtige Meinungsbildner, Entscheidungsträger, Know-how-Träger und Fachexperten. Im Grunde sollen jene Personen befragt werden, die bereits jetzt oder erst später am Projekt beteiligt oder davon betroffen sind.

Abschließend empfiehlt es sich, Feedback zur Personenauswahl von Kollegen/-innen einzuholen. So kann man sicherstellen, dass keine relevanten Personen vergessen wurden.

Interviews durchführen

Ein Interview sollte ca. 30 bis maximal 45 Minuten dauern. Informieren Sie die Interviewpartner bei der Terminvereinbarung bereits über Hintergründe, Sinn und Zweck des Interviews, damit sie sich darauf vorbereiten können.

Das Gespräch selbst soll in einer angenehmen, ungestörten Atmosphäre stattfinden. Alle Antworten werden am besten schriftlich dokumentiert. Wichtig zum Abschluss: sich für die Zeit beim Interview-Partner bedanken und darüber informieren, was mit den Interviewergebnissen weiter passiert.

3. Sichtung von Dokumenten zum Projekt

Um heraus zu finden, welche relevanten Unterlagen zum Projekt bereits vorhanden sind, sind ebenfalls die Interviews das Mittel der Wahl. Eine gezielte Frage, wie z.B. „Welche Dokumente zur Vor- bzw. Entstehungsgeschichte des Projekts kennen Sie?“, an jeden Interviewpartner gerichtet, fördert in der Regel eine Vielzahl an Dokumenten zu Tage, auf die man sonst nur mühsam oder auch gar nicht gestossen wäre. Je öfter genannt, desto relevanter ist das Dokument höchstwahrscheinlich für die Projektumsetzung.

4. Erstentwurf Projektauftrag

Die Ergebnisse aus den Interviews und der Dokumentenanalyse werden anschließend strukturiert und zusammengefasst. Unklarheiten und differenzierte Sichtweisen werden möglichst durch weiteres Nachfragen beseitigt, bis eine vollständige Beschreibung des Projektes vorhanden ist.

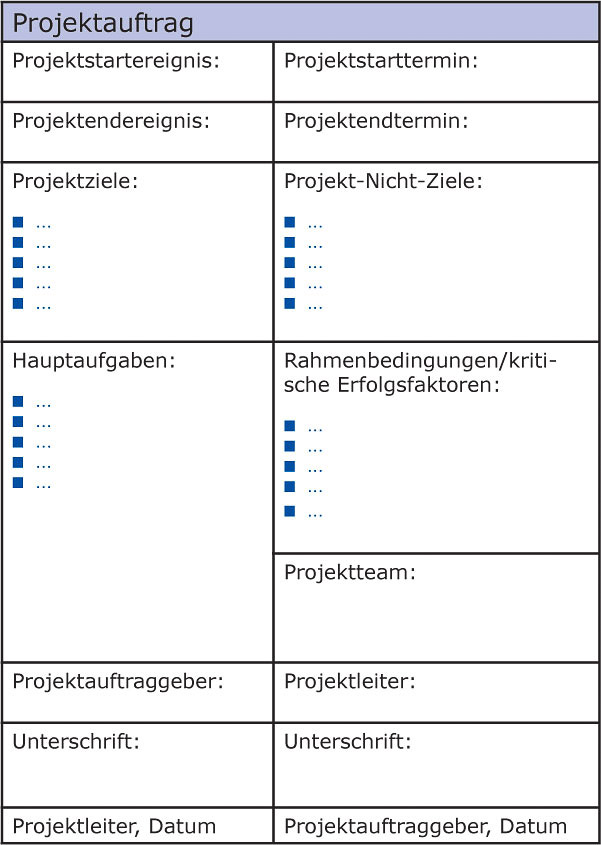

Diese Beschreibung soll enthalten, was mit dem Projekt erreicht werden soll (Inhalt, Ziele und Nicht-Ziele), wer die Key Player sind (Auftraggeber, Projektleiter, Team, etc.), wie die zeitliche Abgrenzung festgelegt ist (Start- und Endtermin), welche Ressourcen zur Verfügung stehen und welche Rahmenbedingungen zu beachten sind.

Basierend auf den Erkenntnissen bezüglich der Projekt-Ausgangssituation formuliert der Projektleiter einen ersten schriftlichen Projektauftrag, ohne den kein Projekt in die konkrete Planungsphase übergehen sollte.

5. Abstimmung mit dem Projektauftraggeber

Der Entwurf des Projektauftrags wird anschließend mit dem Projektauftraggeber abgestimmt. Gehen Sie das Dokument Punkt für Punkt durch. Keine Scheu vor Diskussionen und möglichen Adaptierungen! Nur Leistungsinhalte, die auch tatsächlich in der vorgegebenen Zeit geliefert werden können, darf der Projektleiter akzeptieren und in den Projektauftrag aufnehmen. Wer sich hier schon zu viel auflädt, legt damit die Basis für unruhige Projektzeiten und Projektstress ohne Ende.

Der Projektauftraggeber sollte außerdem die Gemeinsamkeiten aus den Interviews, aber auch auf die unterschiedlichen Erwartungshaltungen aus den Interviews erfahren. Noch offene Punkte müssen mit dem Auftraggeber geklärt werden.

Am Ende der Abstimmung steht ein verbindliches Dokument, das die gemeinsame Sichtweise des Projektauftraggebers und Projektleiters zum Projekt beinhaltet und von beiden unterzeichnet wird. Dies ist die Grundlage für die weitere Planung und Durchführung des Projektes.

Natürlich darf der Projektauftrag nicht in der Schublade verstauben. Vor allem die Projektziele müssen immer wieder auf ihre Gültigkeit hin überprüft und gegebenenfalls adaptiert werden. Eine Änderung des Projektauftrages geschieht immer formell und nur mit Einverständnis beider Unterzeichnenden.

Wie ist ein Projektauftrag aufgebaut?

Projektname

Die Auswahl des „richtigen“ Projektnamens ist von hoher Bedeutung und wird in vielen Fällen unterschätzt. Der Hauptnutzen ist die Schaffung einer starken Identifikation der Projektbeteiligten mit dem Projekt. Darüber hinaus wird mit der Vergabe eines Projektnamens die Basis für die Entwicklung einer Projektkultur gelegt.

Bei Großprojekten mit langer Laufzeit (über 18 Monate) wird häufig auch noch ein Projektlogo zusätzlich zum Projektnamen definiert. Wichtigste Grundregel für die Vergabe eines Projektnamens ist: Der Projektname soll kurz, prägnant und projektbezogen gewählt sein.

Beschreibung der Ausgangssituation

Jedes Projekt hat einen „Auslöser“, wobei Ursache und Hintergrund für eine Projektinitiierung sehr unterschiedlich sein können. Umso wichtiger ist es für jeden Projektverantwortlichen, sich ein konkretes Bild über die gegenwärtige Situation im Projekt zu verschaffen. Dazu werden alle projektrelevanten Informationen gesammelt, systematisch durchleuchtet und zueinander in Beziehung gestellt.

Eine anschließende Interpretation der Ergebnisse bildet die wesentliche Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen im Projekt. Interessant an dieser Stelle ist auch die Betrachtungsweise der zu erwartenden Entwicklung bei Nicht-Realisierung des Projekts.

Projektziele und Nicht-Ziele

Die Formulierung der Projektziele ist eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Pojektauftragsklärung und Kernelement der Vereinbarung zwischen Projektauftraggeber und Projektleiter. Die Projektziele sollen den Sinn des Projektes erklären und die anzustrebenden Ergebnisse im Projekt definieren.

Korrekte Projektziele sind:

- knapp und klar formuliert

- messbar

- (möglichst) stabil über den gesamten Projektablauf

Die Definition von Projekt-Nicht-Zielen dient zur besseren Projektabgrenzung und fördert das Bewusstsein bei allen Projektbeteiligten. Oft wird erst durch die klare Formulierung der Nicht-Ziele der Projektumfang wirklich klar und transparent.

Die „Aushandlung“ der Ziele und Nicht-Ziele erfolgt zyklisch zwischen Projektauftraggeber und Projektleiter und ist Kern der Auftragsklärung.

Hauptaufgaben im Projekt

Durch die Definition der Hauptaufgaben im Projekt wird das Leistungsvolumen auf grobem Level festgelegt. Entscheidend dabei ist die Gliederung der Hauptaufgaben, da hiermit bereits die Basis für die gesamte Projektstruktur gelegt wird. Die Feingliederung und Aufteilung der Hauptaufgaben in so genannte Arbeitspakete erfolgt dann in einem zweiten Schritt im Rahmen der Projektplanung. Plakativ gesprochen beschreiben die Hauptaufgaben den Weg zum Ziel.

Projektnutzen

Der Projektnutzen soll quantitativ (z.B. geplante Kosteneinsparung oder Zusatzeinnahmen für das Unternehmen) und qualitativ (z.B. Erhöhung des Servicegrades um 5%) angegeben werden. Dabei kann zwischen einmaligem und periodischem Nutzen unterschieden werden. Die Gegenüberstellung des Projektnutzens zu den Projektkosten wird in Form eines jährlichen ROIs (Return on Investment) angegeben.

Eine ausführliche Darstellung des Projektnutzen erfolgt durch den „Projekt Business Case„.

Start- und Endtermin

Projekte sind temporäre Aufgabenstellungen und haben immer einen definierten Anfangs- und Endzeitpunkt. Dies ist eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zur Linientätigkeit. Jedes Projekt ist im Zuge der Auftragsklärung zeitlich abzugrenzen, indem ein konkretes Tagesdatum als Start- und Endzeitpunkt festgelegt wird. Die zusätzliche Definition von Start- und Endereignis erhöht die Transparenz, schafft Klarheit und kann auch symbolischen Charakter haben.

Projektbudget

Die Projektkosten sind ein zentrales Entscheidungskriterium für die Realisierung eines Projektes und für jeden Auftraggeber von großer Bedeutung. Die Planung und Kalkulation der Projektkosten erfolgt in der Regel schrittweise. In einem ersten Schritt werden die Projektkosten auf Basis des Projektantrags geschätzt. Mit zunehmender Planungstiefe der Aufgaben im Projekt steigt auch die Transparenz bei den Projektkosten.

Angaben zum Projektteam

Projekte sind IMMER sozial komplex. Abhängig von Größe und Komplexität der Aufgabenstellungen arbeiten immer mehrere Spezialisten und Experten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Organisationen gemeinsam an der Realisierung der Projektziele.

Damit die Organisation eines Projektes effizient und reibungslos verläuft, ist die Definition der Projektrollen und deren Personifizierung ganz entscheidend. Die wichtigsten und institutionalisierten Rollen eines Projektes sind:

- die Rolle des Projektleiters

- die Rolle des Projektauftraggebers

- die Rolle der Mitarbeiter im Projektteam

Ein erster Ansatz, wie viele Projektmitarbeiter von welchen Bereichen mit welcher Qualifikation und mit welcher Intensität für das Projekt nötig sind, erleichtert auch den Linienvorgesetzten deren Personaldisposition.

Projektauftrag Beispiel

Der Projektauftrag – eine Vereinbarung

Der Projektauftrag – eine Vereinbarung

Der Projektauftrag ist ein Werkvertrag zwischen Projektauftraggeber und Projektleiter und schafft ein gemeinsames Verständnis über die Projektzusammenhänge. Er ist eine wesentliche Absicherung sowohl für Projektauftraggeber als auch Projektleiter und bildet auch eine wichtige Informationsgrundlage für später dazukommende Mitarbeiter bzw. Projektteammitglieder.

Ein Projektauftrag ist auch ein wertvolles Kommunikationsinstrument für die Planungsphase im Projekt und eines der wichtigsten Werkzeuge, um Projektkrisen vorzubeugen.

Der Projektauftrag ist die Basis für das weitere Handeln und bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich Projektzielen oder -inhalten können sich sowohl der Projektauftraggeber, als auch der Projektleiter darauf berufen. Denn der Projektauftrag wurde zu Projektstart von beiden unterschrieben und kann somit während der gesamten Projektlaufzeit als verbindliche Vereinbarung gesehen werden.

Was erreiche ich durch den Projektauftrag?

- Schaffung einer verbindlichen Vereinbarung

- Definition der Projektinhalte

- Gemeinsames Verständnis über die Projektzusammenhänge

- Informationsgrundlage für später zukommende Teammitglieder

- Absicherung des Projektleiters und des Projektauftraggebers

Praxistipps zum Projektauftrag

- Kein Projektstart ohne schriftlichen Projektauftrag!

- Genügend Zeit für die Erstellung und Abstimmung des Projektauftrags einplanen.

- Zu Projektbeginn einen Grobentwurf erstellen und bis ins Detail mit dem Projektauftraggeber abstimmen.

- Entwicklung und Diskussion der endgültigen Version des Projektauftrags mit dem Projektteam.

- Die Unterschrift durch Projektauftraggeber und Projektleiter hat einen sehr hohen Symbol-Gehalt.

- Neben den Projektzielen unbedingt auch Nicht-Ziele definieren. Oft wird erst dadurch Klarheit geschaffen, was das konkrete Projektergebnis sein soll.

- Der Projektauftrag stellt eine Absicherung für den Projektleiter und sein Team dar. Es werden nur Aufgaben durchgeführt, die dort definiert sind.